NOTE

거의 일년이 지난 일을 지금 기록한다.

2009년 미국에 몇 달 머물다 온 후 줄 곧 내 마음 속을 떠나지 않는 이야기가 있었다.

북아메리카 원주민의 아픈 이야기이다.

황무지 듬성듬성 조립식 주택에서 미국인이 아닌 미국인으로 살아가는 그들의 현재 삶은

한국에 돌아온 뒤의 내게 계속 여러 질문을 던졌다.

드디어 다시 미국에 다시 갈 기회가 생겼다.

시카고에서 열린 여성미술전에 참가하게 된 일을 핑계로 폭한의 미국에 다시 갔다.

원주민과 관련 된 뭔가라도, 어떤 공기라도 느끼고 싶었다.

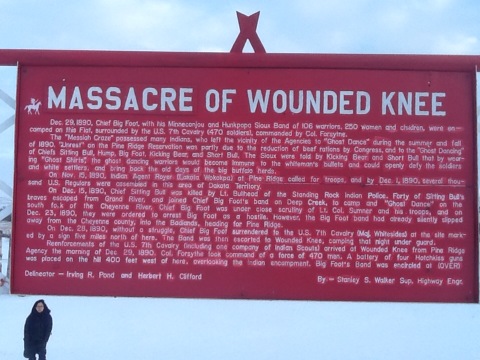

사우스 다코다의 월이라는 곳은 아메리카 원주민의 마지막 저항을 하며 수많은 원주민이 죽어간 <운디드 니>가 있는 곳이다.

문화관련일을 하는 제이슨이라는 뉴욕 현지인과 참여작가 정정엽 선생님과 함께 거의 이틀간 눈길을 달리고 달렸다.

시카고에서 월 이라는 작은 소도시까지 가는 길의 평균 기온은 영하16도 였다.

눈 밭에서 난 큰 절을 세 번하고는 그들을 위로했다.

역사의 현장이라 하기엔 너무도 담담한 풍경이었지만 그래서 또 좋기도 하였다.

돌아오는 길엔 그들의 자치 라디오 방송국인 킬리 방송국에도 들렀었지만 서로 경계하며

부끄러워 하며 결국 서툰 영어로 방문인사를 적은 엽서를 입구에 꽂아둔채 되돌아 나왔다.